【非常用発電機の負荷試験】2種類の方法を解説します

非常用発電機負荷試験の方法は、消防法により定められています。

模擬負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。

消防予373号15ページより引用

このように負荷試験には

- 実負荷試験

- 模擬負荷試験

の2つがあり、法律上はどちらの方法でも問題はありません。

実負荷試験と模擬負荷試験、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるので説明します。

目次

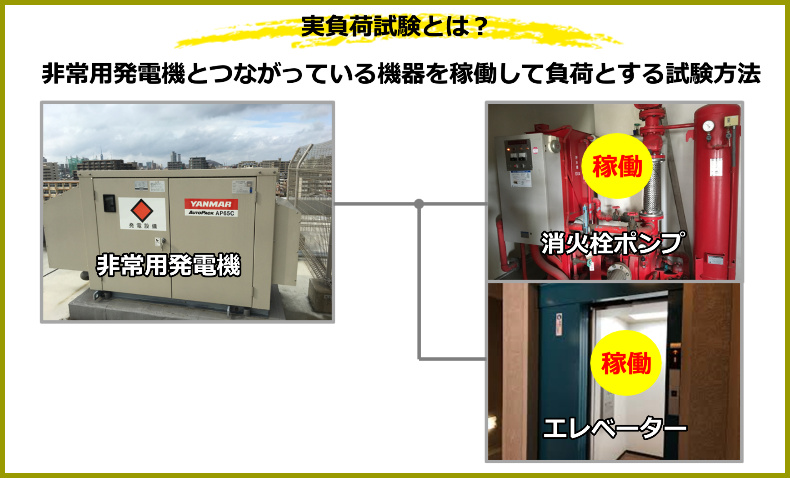

実負荷試験とは

実負荷試験は非常時に電力を供給する設備を利用します。

消防用の非常用発電機にはスプリンクラーや消火栓などの消防機器や、エレベーターなど非常時に稼働する設備がつながっており、その設備を実際に稼働させて負荷をかける方法です。

実負荷試験のメリット

実負荷試験のメリットは各設備の点検も同時に行える点です。

試験の際に施設内の設備を稼働させて負荷をかけるため、各設備が正常に稼働するかを同時に点検ができます。

実負荷試験のデメリット

実負荷試験にはデメリットが複数あります。

・施設の停電、もしくは瞬停が発生する

実負荷試験では施設内の設備を利用するため、全館停電もしくは瞬停が発生します。施設の性質で停電が許されないケースでは実負荷試験で対応できません。

・負荷率が安定しない

負荷が安定しない点もデメリットです。

負荷試験では定格出力の30%以上の負荷で一定時間連続運転を行うよう定められています。負荷運転の時間はとくに定めがありませんが、一般的には15~30分程度行います。

しかし実負荷試験では負荷が安定せず、長時間30%以上の負荷を維持することが困難です。これはエレベーターやポンプを動かして負荷をかけているからで、これらは一定の速度で動かし続けるのが困難なため、負荷が安定しません。

・大人数対応になる

稼働させる各設備に人員を配置するため、大人数での対応が必要です。

人員を配置するには当然人件費が発生するため、試験の費用が高価になる恐れがあります。

模擬負荷試験とは

模擬負荷試験では乾式ヒーター方式の模擬負荷試験機を利用します。

非常用発電機は施設内の設備と繋がっています。その発電機の系統を一時的に切り離し、専用の模擬負荷装置を繋げて負荷をかける試験方法です。

模擬負荷試験のメリット

模擬負荷試験のメリットは実負荷試験のデメリットをうまく解消しています。

・施設の停電は発生しない

模擬負荷試験では負荷を施設の設備に頼らず、別系統で作業を行うため、停電せずに負荷試験を実施できます。

病院やホテル、大型スーパーなど停電できない設備においても、営業中に短時間で試験を完了できます。

・模擬負荷試験なので、負荷率が安定する

実負荷試験と違い、負荷をかける専用の試験機を利用します。ですから自由に負荷をコントロールできるため負荷率が安定します。

確実に30%以上の負荷を一定時間かけつづけられます。

・消防法で定める負荷試験以上の対策が可能

消防法では定格出力の30%以上で一定時間負荷をかける試験が望ましいとされています。

模擬負荷試験では、さらに負荷追従試験、負荷急変試験、連続運転(ヒートラン)を行えるため、災害時に近い試験が可能です。

これにより災害時に問題なく稼働するかを試験できるため、万が一の災害による被害を減らせます。

・人員配置は最低2名で可能

実負荷試験では設備ごとへの人員配置が必要ですが、模擬負荷試験では最低2名で検査を実施できます。そのため費用を大幅に減らせます。

模擬負荷試験のデメリット

模擬負荷試験は実負荷試験のデメリットを可能な限り解決した方法ですので、デメリットはほとんどなくなりました。

ただし実負荷試験のメリットである各設備の点検は同時にできなくなりました。これにより非常用発電機の負荷試験とは別で行う必要があります。

模擬負荷試験はカーボンの燃焼排出が確実にできる

模擬負荷試験の場合だと、30%以上の負荷を安定してかけられます。

ですので非常用発電機のエンジンやマフラーの内部温度が上がり、内部に溜まったカーボンや未燃焼燃料を燃やして排出できます。カーボンや未燃焼燃料は発電機の故障の原因のひとつです。

ですからこれらを排出させれば、エンジンやマフラー内部がクリーンになり、ひいては発電機の寿命を延ばす効果も見込めます。

非常用電源の負荷試験は模擬負荷を選びましょう

実負荷試験は停電が必要です。そして負荷が安定しないので、カーボンが排出されにくいというデメリットもあります。

一方、模擬負荷試験は停電が発生しません。さらに負荷も安定しているので、カーボン排出も確実に出来ます。

これらの理由から非常用電源の負荷試験では模擬試験での実施をオススメしています。